14

A+ 大 葉桐

葉桐 2019-01-21

2019-01-21 2924

2924 詩人、作家尹樹義先生真的走了,走在陽光明媚的正午。

在此之前已有好幾次謠傳樹義沒了,現(xiàn)實社會就是這樣,往往傳言就是不遠的預言,不幸一言成讖,2019年1月16日11:40分許因癌癥晚期一年多的他永遠離開了這個讓他曾經(jīng)煎熬、掙扎、追尋、探索的四維世界。

認識樹義彈指一揮間已32年多,那時我們倆同在《林海日報》社編輯部一角黑暗的辦公室里,也許是近墨者黑吧,就跟著他開啟了文學創(chuàng)作的航帆,他最初的詩作往往我是第一位讀者,交流切磋后再投出去,讀得多了就有了品評的想法,有時干脆作品與評論一起投。盡管在追尋文學的道路上,我曾多次靠岸憩息,工作也多次變動,但他卻始終如一堅守一生不停歇的一路揚帆遠航,即使是機械也早該檢修甚至于大修了,如今他終于累倒在追夢的路上。

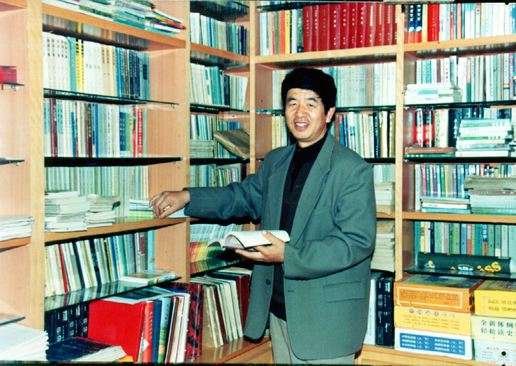

尹樹義于1958年5月出生,原籍遼寧黑山縣人,1977年在內(nèi)蒙古牙克石應征入伍,在北京軍區(qū)坦克一師做戰(zhàn)士、報道員、新聞干事,還選派到河北省人民廣播電臺做實習編輯。從部隊轉(zhuǎn)業(yè)后到一家建材企業(yè)從工人做起,做過機關(guān)支書、宣傳干部、新聞干事,因為作品常常見諸報端而小有名氣。1984年被《林海日報》社選中調(diào)入,先后任編輯記者,《星期天》、《林城晚報》編輯記者、《經(jīng)濟周刊》主編、《生活周刊》主任、主編,也曾當選牙克石市政協(xié)委員和呼倫貝爾盟監(jiān)察員。

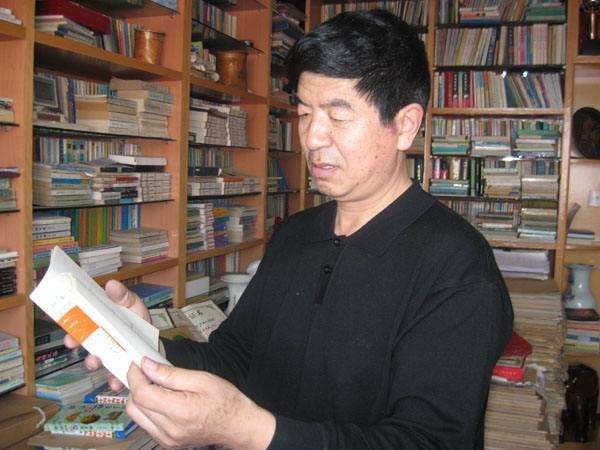

但是,不管是在工作之間還是之余,自始至終堅守文學這塊沃土,不忘初心,孜孜不倦,夜以繼日,如苦行僧般爬格子敲鍵盤,常常是不分節(jié)假日點燈熬油到深夜。他是一位不可多得的多產(chǎn)作家,四十余年干了別人百余年的活,創(chuàng)作高峰時幾乎是“一天一首詩,三天一篇散文,每月一篇小說”,圖書堆成堆,手稿摞成摞,堪稱著作等身。

他著作主要有詩集《遠離赤道的主題》、《在北方的北方看海》、《荒原之星》、《北方的寓言》、《中國玄詩流實驗詩--東方神話》、《海水謠》、《尹樹義詩選》、《尹樹義作品集》;散文集《北方的月光》、《呵護生命之燈》、《有樹的大風景》;長篇小說《尋找生命》(與林巖合著)、《野孩兒達瓦》、《古河》、《大嶺小調(diào)》;童話集《木咯咯歷險記》、《瓶中的火孩》、《福娃五人行》、《五娃森林歷險記》、《森林童話故事選》、《輕松小磨盤系列》、《漂流瓶系列》、《大生態(tài)健康故事口袋系列》、《故事葫蘆系列》;中篇小說集《最后一片綠洲》;理論專著《中國玄詩流的構(gòu)想》、《走在智者的邊緣》、《編輯思想者》、《百歲指示》、《寫作快速構(gòu)思法》等等,創(chuàng)作出百余部作品。

其中小說《最后的莫日根》被內(nèi)蒙古人民廣播電臺改編成廣播連續(xù)劇《走出山林》,《五娃大森林歷險記》被改編成動畫片。

他的名字和文學創(chuàng)作成果被載入《中國作家大辭典》、《中國散文家大辭典》、《中國詩人大辭典》、《中國文藝家傳集》等,多部作品已被中國現(xiàn)代文學館、中國當代作家代表作陳列館等處收藏。

他曾獲諸多文學獎項:國際交流筆會特等獎,華北圖書出版獎,內(nèi)蒙古自治區(qū)五個一工程獎,全國關(guān)注森林文學獎,全國梁希文學藝術(shù)獎,駿馬獎、金雕獎等各種獎項達百項。

他的頭銜有很多,是中國作家協(xié)會會員,全國林業(yè)系統(tǒng)著名作家,呼倫貝爾市、內(nèi)蒙古大興安嶺林區(qū)本土著名文化名人,有幾十家報刊對他進行過專訪,他的一些作品還被翻譯成外文。評論家鄭濤專門研究尹樹義的論著《詩者?思者—尹樹義作品的鑒賞與研究》由內(nèi)蒙古人民出版社出版。

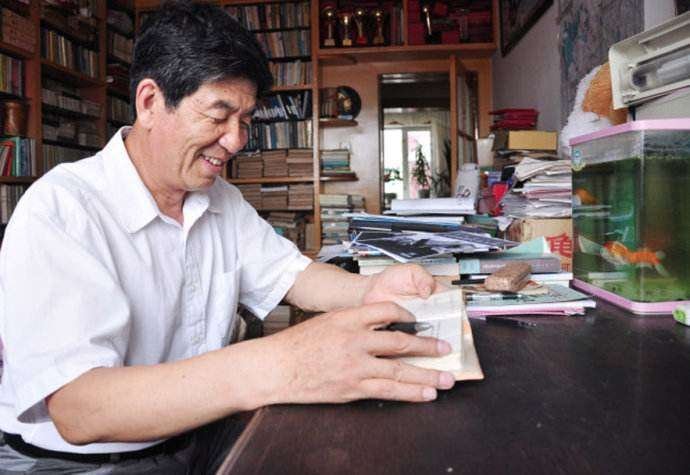

除了文學方面的顯著成就,樹義始終是一位文學的活動家、倡導者和傳播者。他倡導組織了一些文化沙龍,周邊很多年輕人在他的積極引領(lǐng)、熏陶、鼓動和幫助之下,逐漸成長為詩人、作家的大有人在。還幫助過許多人歸納成篇印制出書。林業(yè)與地方、年輕與年老、區(qū)內(nèi)與區(qū)外,很多人都是在他的牽線搭橋之下才逐漸熟悉和成為文朋摯友。

除此之外,他更是一位生活中堅韌不拔的忍者和強者,在生活、人際、世俗、非議甚至于誹謗的錘煉打壓之下,依然故我地沉默、忍受、堅守和頑強。他在一些人的猜忌中傾心傾力撫養(yǎng)嚴重腦癱女兒33年無怨無悔,其實,不管是親生,還是領(lǐng)養(yǎng),早已經(jīng)不再重要,他作為父親能夠過做這些已經(jīng)足以令人欽佩,這是常人所不能做得到的。

作家、詩人尹樹義先生的不幸去世,在內(nèi)蒙古、在林區(qū),乃至文學藝術(shù)界引起很大反響,人們以各種方式表達哀思和悼念。中國作家協(xié)會、中國林業(yè)作家協(xié)會、內(nèi)蒙古作家協(xié)會、呼倫貝爾作家協(xié)會、內(nèi)蒙古廣播電視臺駐大興安嶺記者站、中國綠網(wǎng)、中國西部散文家學會等紛紛發(fā)來唁電,對尹樹義同志的不幸離世表示沉痛哀悼。

著名作家、詩人、評論家阿古拉泰、劉艾平、劉振國、候建華、姚廣等,還有很多認識和不認識的文友等悉知尹樹義去世都深感惋惜,牙克石市文聯(lián)及眾多文朋摯友送了花圈,以不同方式表示悼念。

哲學、經(jīng)濟學雙料教授候建華老先生道:樹義的文學成就,在內(nèi)蒙古大興安嶺林區(qū)是一流的,拔尖的。報社應該發(fā)消息,發(fā)悼詩悼文,不能"只限正處以上"……得此惡病,遭此大罪,走,就是解脫。留下幾百萬文字,一輩子也值了。干得太苦,他是讓文字累死的。看看路遙、陳忠實……甚至于二月河!這些是苦干派,熬文字,最后沒熬過,被文字奪命。另一端是玩文字一派。徐志摩、郁達夫、郭沫若、張恨水、瓊瑤、李敖……熬者傷身傷心,最終以身殉于文字……

林區(qū)作家顧玉軍道:為文學而苦,為文而樂,為文學而生,為文學而執(zhí)著!他是林區(qū)文學的一面旗幟,是林區(qū)文學界的驕傲。

牙克石市作家協(xié)會原主席圖影女士道:清晰記得他的憨笑,他唯喏喏的不住點頭。他的手中永遠會拿著本子,走哪寫哪,哪一頁哪句話都有故事。往往是他熱血沸騰地講,我心懷崇拜靜靜地聽。聽著聽著我就會感動;他的身上到底有多少故事?為什么多少苦難都打不倒他?最佩服 他對文學的那股韌勁、倔勁、拼勁、憨勁。就像一頭傻牛,被人抽一鞭子,踹幾腳,連頭都不回一下,照樣悶著頭,紅著眼往前走。那是眼下文化人對文字少有的執(zhí)著與敬畏。他活著可惜可憐,走了可悲可敬……只是近些年沒有相見,好多年樹義都是我和文化人的橋梁。我從心底里佩服他像老黃牛一樣只顧耕耘,不問收獲的韌勁兒,那是一種眼下文化人缺少的執(zhí)著和堅持。經(jīng)常心痛他,惋惜他,可憐他,又敬佩他……好在我給他寫了一本傳記《冉冉升起》

作者吳士林道:都說文人清高,但恰恰相反,尹樹義老師結(jié)交的竟是些我等草根族,這就是他的可貴之處!

作家姚君英女士道:“我只記得他的好……”,并做詩《敬悼恩師尹樹義》:“您一定找回了\曾經(jīng)丟失的那對金色翅膀\在這個皚皚白雪映著燦爛陽光的\明媚的日子里\您義無反顧地\飛向了那個干凈的自由的\沒有痛苦沒有憂傷的\叫做天堂的地方\\”

不認識的文學愛好者劉桂琴特意創(chuàng)作詩《那山—悼念尹樹義老師》:“您是林區(qū)一座丘陵\我沒見過您\可您的故事\刻在我人生的路旁\催我奮進\\您是林區(qū)一座丘陵\讓我們送您回歸山林\從此放下重負\吟風踏月了斷牽掛\前路不再泥濘\\”

尹樹義被人們稱作善良的傻子,文字的癡人,眾人但愿他在天堂里你活得輕松。如尹樹義在《北方的童話》里《化作永恒》寫到:“在云和雪的包圍中,森林中的你無路可走。無路可走的你,從此走行更自由更輕松”,最終成為自己的寫照。

微信圈老林頭道:“尹樹義 ‘這個掀開二十一世紀門簾的人’,卻匆匆離開21世紀駕鶴而去。他的輕松是常人不能理喻的輕松,他的自由卻是在靈魂深處馳騁云天的自由。憑借對文學的敏感、超人的勤奮、原始的善良,尹樹義在寫作之路上苦苦地跋涉,從一個童話到另一個童話,從一個奇跡到另一個奇跡…… 他才華橫溢,文思泉涌。各種文學體裁駕輕就熟,健筆縱橫。如百川交匯,激情灑落;似山泉傾瀉,鏗鏘有聲”。

老編輯蒙原道:“八十年代我編輯《新詩報》的時候,對尹樹義的作品印象深刻”。

《大河詩報》編輯張世超道:“東部區(qū)兩位詩人接連離去(前不久詩人、扎蘭屯市文聯(lián)主席王靜運先生去世)! 可惜可惜 ! 內(nèi)蒙古詩壇的巨大損失”。

媒體人佟佩道:他是為寫作而生,為寫作而死。他的一生,筆耕不輟是他的宿命,只管耕耘不問收獲是他的信條,寫作幾乎成了他的生活方式。我第一次見到尹樹義,是上世紀80年代《林海日報》的春季植樹活動。勞累了,大家紛紛聚一堆兒閑聊,卻見到他獨坐一旁,拿出紙筆在寫什么。我覺得這人怎么這么不合群?

作家林巖、北方、李巖評價道:他是林海文壇中的一座高峰,他的作品的理性和哲學思考,藝術(shù)風格、人文關(guān)懷、森林情結(jié),源于他歷史理性的思想光束。他的愛,是呵護生命的冉冉的太陽。尹樹義走了,把他的作品和文學精神,永遠地留給了我們,這是一筆寶貴的精神財富、文化財富。并做挽聯(lián):詩情激揚橫溢莽莽林海,天妒英才淚垂巍巍興安。

但蓋棺也不可定論。尹樹義既是一位文學成功人士,也是一位頗具爭議的人物。他既鐘情放飛思想的桀驁不訓,也遵紀守法不敢枉越雷池;既孜孜以求憧憬尋覓文學的象牙之塔,也認可世俗或權(quán)或貴也是一種成功;既有清高淡泊文人之氣節(jié)傲骨,也有語言笨拙、表情木訥后的卑微、懦弱;既有道法自然悟道無為的哲理思辨,也承受著追求聲名的世俗之累;既善于文友間侃侃而談滔滔不竭的布道暢言,也篤定君子之交的達人常態(tài);既有不辭勞苦甘當基石助人為樂的奉獻精神,也有不按世俗套路出牌的另類舉動……按照他的文苑老友齊治國的說法:“古今中外,非癡情于一難成大事。尹樹義因?qū)懽鞒砂a留精神財富,從熱心助人見大愛無疆;雖不善交際卻無害于人,建酒瓶博物館遺澤后世。樹義先生堪稱林區(qū)驕傲,文苑奇葩。受其恩惠者多是文苑好友,誹議中傷者未免有失厚道。”他是一位內(nèi)心掙扎充滿矛盾的人,從某種意義上說也是一個悲劇式人物。

但人無完人,金無赤足,才是完整豐富的人生。文友們評價道,有一種情感叫“大愛若愚”;天才與傻瓜,其實是不可分割的合體;靈魂與靈魂的撞擊,才是智慧之本哲思之源。

尺有所短,寸有所長,有其長必有其短,世界上原本就沒有什么完人。人生如作品,或許有時候被爭鳴才更有存在感。雖然他活了一個甲子時間不長令人惋惜,但我想生命的價值不僅僅在于時間的短長,更在于讓生命擁有深度、廣度、厚度、豐度和蘊含,人生才更有存在的價值和意義。

死者長已矣。緬懷詩人、作家尹樹義先生的離去,更重要的體現(xiàn)是人們對于文化的尊重,請朋友們不要痛苦和悲傷,按照現(xiàn)代天體物理科學假說,遵循物質(zhì)不滅定律,塵歸塵土歸土,他的軀體或許真的可以化作原子、離子、量子等物質(zhì)依永久然存在這個世界上,也許他的靈魂幻化成電波進入另一個多維空間。他就是一部活教材。

文學成就了他,文學也湮滅了他。如今他終于卸下了重負,徹底地解脫了,舒展起久違的翅膀向西天飛翔,也許那是一個身心自由公平正義極樂世界和與人無爭的桃園樂土。

40年筆不停揮地寫寫寫,實在是太累了。被作家齊治國老先生譽為“文魔”的尹樹義先生走了,走在冰雪寒冷的冬季,盡管他一生缺少陽光與溫暖,長時間呆在在小屋里、黑夜里不停的寫寫寫,但是卻選擇了在午時陽光最為充足明媚的時刻依依離去,讓不凡的人生在最后找到了平衡。